1、历史人文

A、书画

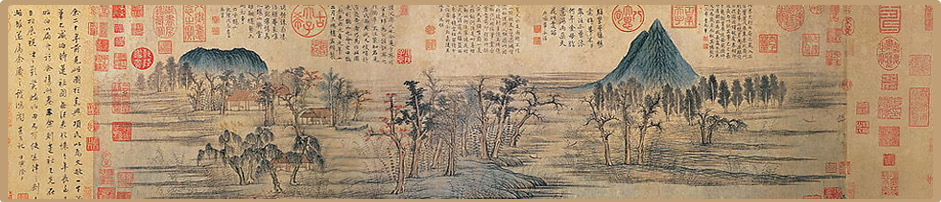

《鹊华秋色图》【赵孟頫】

1295年,赵孟頫辞官回到家乡吴兴,与好友相约饮酒作诗。赵孟頫曾在山东济南任官三年,遂盛赞济南山川之胜,谈及鹊山和华不注山,一个浑圆敦厚,一个尖耸入云,形态迥异,却皆峻峭巍峨,在场的人为之神往。唯有周密一人沉默不语,追问之下,才知周密祖籍山东,宋靖康元年(1126年)金兵南下,北宋旋亡,周密曾祖父周秘随高宗南渡,迁居吴兴。周密从未回过山东故乡,此时勾起乡思,不禁神伤。赵孟頫闻言,起身去书房取来纸笔,凭记忆勾画济南二山之形胜相赠,《鹊华秋色图》由此诞生。

此图描绘了济南郊外鹊山、华不注山的秋色。画上鹊、华两山遥遥相对,右边的华不注山,自平地拔起,峻峭有余;左边的鹊山,则峦头圆厚。平原上,洲渚红树、芦荻、茅屋、鱼罾, 行人往来如蚁。于干淡笔法、简率墨色中,营造出一种清润、秀美和朴拙的格调,极富笔墨趣味。古人赞誉此画是“一洗工气”,“风尚古俊, 脱去凡近”。其中一派秋色美景,大气古远,被画界誉为元代文人画的代表作。后被录入清廷《石渠宝笈》,并有清高宗、杨载、范杼、董其昌、虞集、钱溥、吴景运、曹溶等多人题跋。

引首清高宗乾隆行书御题:鹊华秋色。款署:乾隆御笔。钤印二:乾隆宸翰、与物皆春。

《鹊华秋色图》现收藏于台北故宫博物院。

B、诗文

李白 昔我游齐都,登华不注峰。兹山何峻拔,绿翠如芙蓉。

李白游历济南时,对鹊山湖的景色赞不绝口,并为之赋诗:

其一 初谓鹊山近,宁知湖水遥?此行殊访戴,自可缓归桡。

其二 湖阔数十里,湖光摇碧山。湖面正有月,独送李膺还。

其三 水入北湖去,舟从南浦回。遥看鹊山转,却似送人来。”

1、曾巩 大亭孤起压城颠,屋角峨峨插紫烟。

泺水飞绡来野岸,鹊山浮黛入晴天

少陵骚雅今谁和,东海风流世谩传

太守自吟还自笑,归来乘月尚留连

苏辙 筑台临水巧安排,万象轩昂发瘗埋

南岭崩腾来不尽,北山断续意尤佳。

平时战伐皆荒草,永日登临慰病怀。

更欲留诗题素壁,坐中谁与少陵偕。

王象春曾为之作诗:万岫千岩济水蟠, 如屏孤逗出河干。秋高乌鹊翔何事, 霄汉空疑斗女寒。

C、传说

杨二郎担山传说杨二郎担山撵太阳,两山就是鹊山和华山。杨二郎担山过黄河的时候,步子迈的大了,两座山掉下来,一落河北,一落河南。据说两山下各有一山洞相冲,那是扁担眼。山上有杨二郎的石床,石枕。过来黄河后二郎神累了,就坐下来休息,他的神狗哮天犬跑到一边大便,后来狗屎化成石头,就是现在金牛公园对马路绿化带中的那几块,叫做狗屎山。

2、鹊华地理

A、鹊华烟雨

鹊、华两山,在济南市城北,山势俊秀,景色迷人。鹊山无主峰,林木青翠,横列如屏,山上旧有鹊山院、鹊山亭,扁鹊墓等古迹。相传,山下有钟鼓二石,以石相击,声扬数里。每年七、八月间,鸟鹊云集。明朝人王象春曾写《鹊山》诗记述:“万岫千岩济水蟠,如屏孤逗出河于,秋高鸟鹊集何事,霄汉空疑斗女寒”。与鹊山隔黄河相望是华山。北魏地理学家郦道元在《水经注》中最早描绘道:“单椒秀泽,不连丘陵以自高,虎牙桀立,孤障特拔以刺天,青岸翠发,望同点黛。”唐朝诗人李白也有“兹山何峻秀,绿翠如芙蓉”的赞语。山上建有华阳宫、三元宫、泰山行宫等庙观,院内古柏苍翠,蔚为壮观。 鹊山华山之间,原为鹊山湖,湖光浩渺,碧波万顷,“飞鸿翔鹤,远势盘空”。水村渔舍柳绿花红,渚生蒲苇,水浮荷菱,微风轻浪,舟载歌声。阴云之际,两山连亘,若离若合,时隐时现,云雾缭绕,如二点青烟,诚为一幅绝妙的水乡图画,故昔人称此景为“鹊华烟雨”。

B、 鹊华桥

鹊华桥是济南著名古桥之一,为一单孔石质拱桥,东西向横陈于百花洲与大明湖之间,桥下流水潺潺,1964年拆掉石桥,改建为与明湖路路面相连的混凝土平桥。鹊华桥高逾数丈,于其上北向远眺,近处明湖荷柳争辉,画舫往来。远处西有鹊山侧卧,东有华山耸立,二山遥遥相对。田野平畴,房屋茅舍,皆朦胧隐现于烟雨之中。古人称此为济南八景之一的"鹊华烟雨"。宋元时期大书画家赵孟,根据这一景观,画成一幅画图,名之为"鹊华秋色图",成为传世佳作,清代传入宫廷收藏。乾隆皇帝再游大明湖。他登上鹊华桥,观赏眼前如画景色,忽然想起宫中珍藏的"鹊华秋色图",便立马派人去取。画图取来后,他对画观景,看景品画,兴致大发,即兴赋鹊华桥诗三首,其一曰:大明岂是银河畔,何事居然驾鹊桥。秋月春风初较量,白榆应让柳千条。清人任宏远曾有《鹊华桥诗》纪实: 舟系绿杨堤,鹊华桥上望。齐州九点烟,了了明湖上。

C、鹊华岛

大明湖扩建开挖南北历山街,与新建鹊华桥南部相连接的岛。2009年扩建结合大明湖理水设计,构想再现历史美景,便在大明湖与小东湖之间,东西打通南北历山街,架起一座拱形多孔桥“鹊华渡”,连接南北,由此而形成“鹊华岛”。岛南建坊,额题“鹊华争渡”,一条由鹊华桥架起的“柳荫荷风”路,如诗般的景色再现古城。岛路两侧再建传统民居“美食街”。